当代中国之所以获得新生,不仅是通过其思想、价值观或者意识形态的优势,也是通过它组织方面的优势,当代的很多中国人常常忘记这一点;但那些渴望着杀死中国,撕碎中国,饱啖其血肉的敌人却从未忘记。

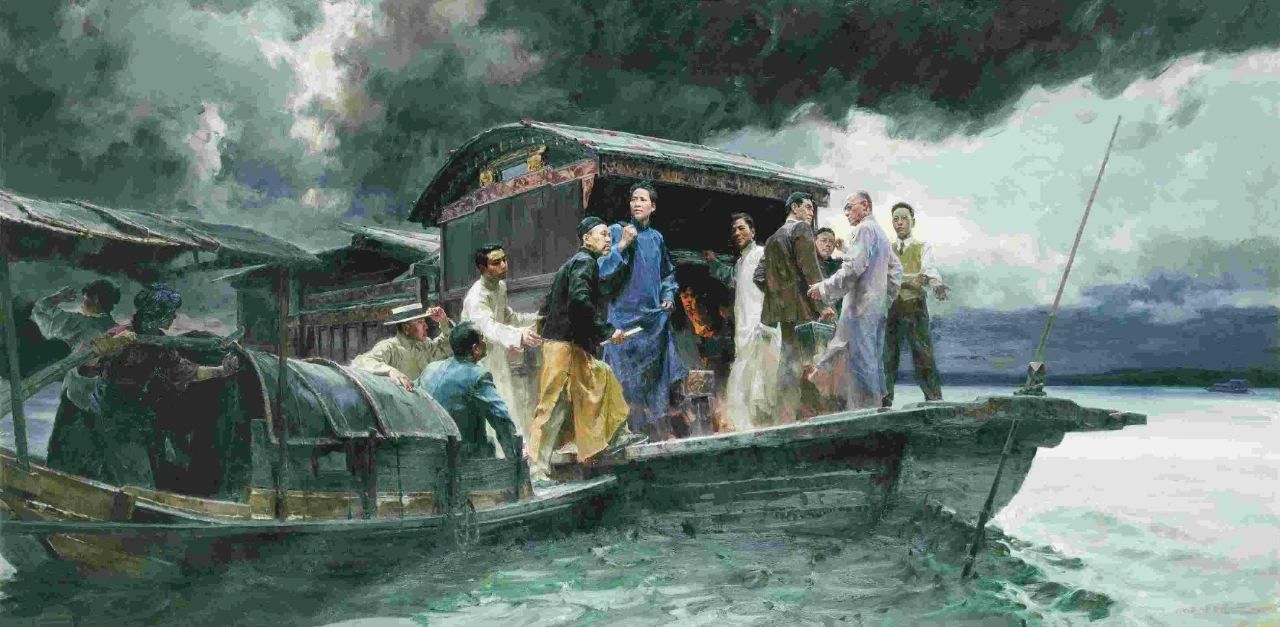

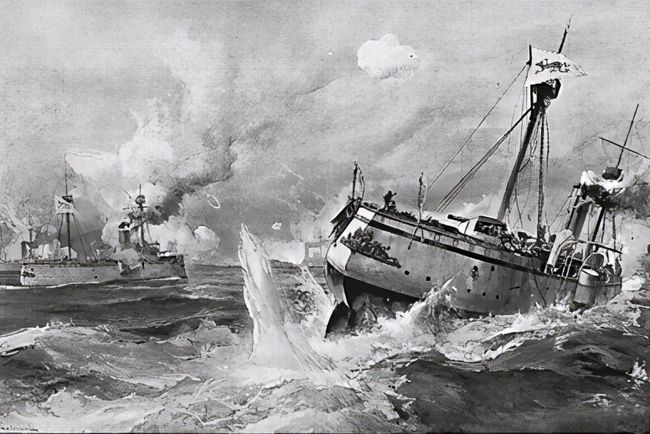

1921年7月,在嘉兴南湖的那艘游船上,十几个年轻人经过会议讨论和举手表决,成立了一个组织,这些人的来路五花八门,有落魄秀才,有报刊编辑,有归国学者,有学生,有教员,有记者,有文人,他们的目的不尽相同,他们的籍贯五湖四海,但他们在嘉兴南湖游船上做出的决定,将极为深刻地改写中国历史,改变中华民族的未来,尽管他们中的很多人没能看到那一天的到来。中国共产党需要有强大的战斗性,不具有战斗性,则不足以把救亡图存这一近代无数仁人志士矢志追求的宏伟愿景予以实现,尽管当时创建它的人中有相当一部分还没能意识到这一点,但那些意识到了这一点的人,后来执剑举火,击退黑暗,带领着中华民族走向了新生。不妨用参与了中国共产党的创建,并率先意识到了中国共产党的战斗性的其中一人的话来对此做出更准确地陈述:“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫、文质彬彬,那样温良恭俭让。革命是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。”中国共产党人生而注定是一群战士,战斗是这群人的首要职责,尽管战斗并不一定总是以枪炮和履带,鲜血与烈火,攻势与防守的形式发生,但战斗无处不在。马毛姐,一个连名字都没有的农村少女,她在炮火之中挥杆摇橹,这是战斗。石光银,一个秦川汉子,在40多年的时间里和荒漠盐碱搏斗厮杀,用成荫绿树赶走黄沙,以凡人之躯行神话之事,这是战斗。卓嘎,一个高原边民,用自己的脚步画出了共和国版图的形状,古语有云“墩卒最苦,戍役至艰”,她抵边放牧,一干就是几十年,这还是战斗。当然还有更传统一些的战斗方式,例如王占山,一位老战士,从解放战争到抗美援朝,再到中越边境自卫还击作战,这更是战斗。战士们在战斗,共产党员在战斗,战斗没有一日停歇,时刻都在发生,因为战士们比谁都知道,生存和繁荣从来就不是什么理所应当的事情,它是战士们从冷酷残忍的世界中用双手夺来的战利品,经由无数拼搏,国家始能长存。我们是唯物主义者,我们不相信什么救世主,但我们相信职责所系,事在人为!党旗飘扬,殷红如血,虽柔缕织就,然重比泰山,它不是一块开会时挂在墙上的背景板,它是浸透了殉难者之殉难,拼搏者之拼搏,充满了中华民族绝境之中最后呐喊的编年史,看向党旗,就是看向那些从未褪色的苦涩和辉煌。因为经历过苦难,体味过苦难,比谁都更了解苦难,所以我们对伟大而光荣的中国人民许下承诺,以我们对中国人民的永恒忠诚为誓,我们决不让苦难再度降临,我们将做那道横亘于苦难和家园之间的堤坝,直到最后一个共产党员倒下之前,苦难都休想染指九州万方半分。战斗这一烙印刻入了中国共产党的骨髓,所以我们很习惯于以战士的视角去审视和评估一切,比如讨论经济工作,外交工作,农业工作时,我们会很自然地称呼它们为经济战线,外交战线,农业战线,就是这个原因。近代的中国,是一个愚昧与黑暗,病态与扭曲,残破与衰败,挣扎与麻木互相叠加,彼此交织的社会,它是如此的破败,如此的卑微,以至于哪怕是那些在绝望之中也拒绝放弃抗争之人,能够想到的对中国最大限度的赞美,也不过如瞿秋白所言“中国的豆腐也是很好吃的东西,世界第一。”中国的豆腐当然很好吃,但作为最后一个绵延至今未曾断代的文明古国,中国值得夸耀的地方,不应该只剩下豆腐。但当时的中国,还有什么能拿得出手的东西呢?那时的中国,但凡与产业沾边的东西,都得带个“洋”字,火柴叫洋火,肥皂叫洋碱,水泥叫洋灰,卷烟叫洋烟,电影叫洋戏,煤油叫洋油,铁钉叫洋钉,毛巾叫洋帕,自行车叫洋马,缝纫机叫洋转。就连那些矢志救亡图存的青年知识分子们,也被称为洋学生。这种种洋字打头的背后,是当时的中国已经破碎到了一无所有的地步,一切与现代化沾边的东西,都是进口的,就连拯救国家的希望都是进口的。人民领袖年轻时就曾对此颇为不忿,他曾经想过实业救国的路子,打算开办一家洋碱厂,收购油脂,普及肥皂,解决群众的卫生问题,这是他为救亡图存而奋斗的一生中早期的一个小插曲。让中国社会在苦难中煎熬的那些内外敌人或勾结一气,或急不可耐,他们等待着这个古老的文明咽下最后一口气,然后就一哄而上,将其分食殆尽,就像他们之前在世界上的无数地方对其他文明做过的那样;他们大打出手,迫不及待地打算趁着混乱的时局中饱私囊。有太多的国家,太多的文明,太多的社会就是这么消亡的。在当时,认为中国只不过是诸多有待灭亡的国家中的下一个,这在当时是一种很常见的看法。战争失败了,变法失败了,实业失败了,教育失败了,外交失败了,失败接着失败,从一个失败走向下一个失败,一些病急乱投医之人甚至怀疑是不是我们人种有问题,这种绝望甚至到了出现把自己的一腔热血寄托在外国侵略者头上的奇景。比如日俄战争中日本获胜后,当时国内的舆论一片欢腾,因为日本证明了黄种人也是可以打胜战争的。还有第一次世界大战结束,当时北洋政府虽然加入了协约国,也派遣了劳工前往欧洲,但总的来说与战局发展关联不大,然而德国宣布投降的消息传来后,当时的中国也是一片欢呼,许多人甚至产生了中国就此可以摆脱丧权辱国,重新以文明开化的身份自立于世界民族之林的错觉。他们急不可耐地把德国皇帝逼迫清政府树立的克林德碑改成了公理战胜碑,他们是如此真诚地相信,获胜的真的是某种通行于世的天下公理,而自己则是受到这种公理庇护的万千苍生的一部分。乃至于当山东权益在巴黎和会中丧失的消息传来时,当时中国那些关心时事的知识分子们的第一反应不是愤怒,而是诧异。我们不是赢了吗?我们不是战胜国吗?天下不是已经有公理了吗?我们不是已经成为文明开化的一部分了吗?古老的文明国家命悬一线,她被肢解,被蚕食,被欺骗,被背叛,我们的文明正尖叫着死去。历史是中国人的信仰,那些熟读史书的人遍观史册,会产生恍如隔世之感,那个历史上缔造了伟大国家,成就无数丰功伟绩的中华文明,与眼下这个几乎可以说是一无是处的烂摊子居然是同一个族群?那些最悲观的人,在民族最危亡的时刻,甚至已经躲进寺庙里开始撰写《国史大纲》了,我们今日去读此书,会认为它是一部学术水平高超的作品,但作者当时编纂此书时,其目的是为了给行将灭亡的民族留下一点火种,以图将来有朝一日能够东山再起。当时的中国太需要一场胜利了,因此必须战斗,只能战斗。要从这种十死无生的死局中趟出一条生路来,我们需要正确的思想,但仅有正确的思想是不够的。无穷无尽的争论,嘴仗打了无数,口水滔滔不绝,岁月蹉跎,中国还是一样的残破,还是一样的卑微,还是一样的凄凉。这也是为什么中国共产党注定是,也必须是一个能战斗的组织的原因。战斗二字,说起来容易做起来难。要战斗,就需要有组织,此前的中国不是没有尝试过战斗,但每一次战斗的结果,不是割地赔款,就是国破家亡,一触即溃是彼时中国军队的常态。并非士兵们不勇敢,中国人天生就是打仗的料,中国士兵的勇猛顽强和吃苦耐劳,在那个种族主义横行的时代也是被列强们所认可乃至赞许的——大东沟海战中,北洋水师的炮术非常优秀,命中率并不低。并非军械不先进,虽然那时候中国工业落后,技术匮乏,乃至现代化的军械都被称为洋枪洋炮(又是洋字打头),但克虏伯和格鲁森的大炮,曼利夏和毛瑟的快枪也被清军普遍装备,当时的中国其实并不缺乏先进武器。并非训练方式太落伍,近代以来中国各地的军队都在竭力引进海外的先进军事操典和条令,囫囵吞枣,泥沙俱下,以至于当时中国的各路军队集中了全世界几乎所有主要军事强国的战术条令和操典,按照当时美国报纸的说法,中国简直是世界军事战术的博览会。然而中国军队总是一触即溃,例如甲午战争,清军统帅叶志超抛下军队和城防撒腿就跑,短短几天就从平壤跑到了鸭绿江。人类是一种伪社会性生物,我们并不能像蜜蜂、蚂蚁那样依靠本能和信息素就自动形成一套完善缜密的社会体系,我们必须要依靠对想象的共同体的构建和抽象思维能力,才能形成有效分工,而这种分工合作的能力,就叫组织。组织的形成难度并不高,但高水平的组织对低水平的组织具备压倒性优势,有组织对无组织更是相当于全副武装打赤手空拳。而近代以来中国在战争中的无数凄凉失败,就源自组织能力的缺失。在那个时代,西方侵略者只要在东方一个海岸上架起几尊大炮,就可霸占一个国家。为什么?难道真的是掌握几门大炮就拥有了战无不胜的威力吗?不尽然,19世纪英国在南非与祖鲁王国的战争中,组织起来的祖鲁武士曾多次正面冲垮使用当时极为先进的定装弹药线膛步枪,甚至拥有先进野战炮的英军。所以先进军械并不是万能的,而且正像那个年代许多对国家民族的前途悲观之人所呼喊的那样:中国有四万万人,一人一口唾沫也能淹死鬼子。要注意,这话其实是没有错的,如果当时中国的四亿多人能够同时同地朝着鬼子吐口水,是真能淹死不少鬼子,但问题在于如何让四亿多人协调一致的吐口水,这就是个很复杂的工作了。中国共产党意识到了这一点,要想带领中华民族死里求生,要想让中国人不被开除人籍,必须不屈不挠地战斗,而要赢得战斗,必须组织起来!要组织起来,必须要有正确的方法,失败的方法组织起来的注定是一群乌合之众,而那些矢志救亡图存的先贤们尝尽了世间的一切手段,最终,他们找到了那条正确的道路。他们把马克思主义的普遍真理和中国社会的客观现实进行了深度结合,充分扬弃,去芜存菁,摒弃了教条主义和封建糟粕,最终整合出了一套深深扎根于中国社会,吸收了马克思主义世界观和方法论的精华,操作性极强,与时代的变迁发展紧密结合的革命之路。中国人用自己的勤劳和智慧,在一片废墟的中华大地上,在人类思想文明发展史上留下了属于自己的足迹。靠着这条道路,中国共产党党员组织了起来,他们把人民组织了起来,他们开始战斗,他们一次次尝试,没有什么道路是一蹴而就的,没有什么力量是无需代价的,他们一次次失败,又一次次尝试,对的就做,错的就改,实事求是,不忘初心,最终,他们从失败走向成功,他们从弱小走向强大。组织起来的中国人能取得多大的成果呢?举一些通常被忽视的例子。在通常被认为只有游击战、麻雀战的抗日战争敌后战场,中国共产党领导下的队伍同样拥有令人振奋的大规模作战。比如1944年,八路军共发动了50次以上的较大规模战役攻势,毙伤俘日、伪军15.5万余人,收复县城22座,解放人口1800多万。而到了1945年,八路军又陆续发动春季攻势和夏季攻势,共消灭日伪军12.5万余人,收复县城59座。当时八路军甚至一度冲进天津市的日军指挥部,在缴获了日军的军械物资之后,还在办公桌上留下字条,然后才扬长而去。而当时天津城中的日军则蜷缩在炮楼里不敢出战,只求八路军尽快离开。而这一切,都是因为人民群众被中国共产党组织起来了,有了这个一,那无以计数的零,就爆发出了如泰山压顶,九天河倾般的洪荒伟力。当时很多人还没有意识到这意味着什么,不光那些内外敌人没有意识到,就连那些把人民组织起来的革命领袖或许也没有完全意识到,比如中共中央在1948年于西柏坡召开的政治局会议上作出的决议“由游击战争过渡到正规战争,建军五百万,歼敌五百个旅,五年左右从根本上打倒国民党反动派”。这个决议我们从后来人的视角去看,实际上是比较保守了,因为实际情况是国民党反动派连一年都没撑住便土崩瓦解。唯物主义者比较喜欢从数学的角度看问题,所以大概当时的革命领袖自己都没想到自己这么强。当时一些西方列强嘲笑国民党反动派,认为是国民党反动派太无能,连一群武装起来的农民都打不过。例如当时美国有报纸声称“国民党政府在与共产党武装农兵的对抗中落入下风,只能说明他们不具备起码的军事素养”。几年后,当美军在朝鲜半岛同样领教了这群“武装农兵”的威力之后,很快就闭嘴收声了,因为他们也打不过。麦克阿瑟指挥下的美军在朝鲜的逃窜速度成功打破了清军统帅叶志超的记录,证明机械化跑得确实比两条腿要快。1949年的中国与1909年的中国相比,在很多涉及到社会发展水平的关键指标上,其实是要更低一些的。但1949年的中国已经是一股冉冉升起的新生力量,它爆发出如同千日悬空的光辉,让那些内外之敌不敢直视,以至于紫石英号事件发生后,当时已经失去首相权位的丘吉尔咆哮着要“派几艘航母去远东教训一下共产党”时,时任首相艾德礼立即回敬到“考虑到眼下中国共产党正逐渐接管中国的现状,丘吉尔爵士的鲁莽言论显然是极其不合时宜的”。这远不是1909年那个还在靠英国代管的海关税款勉强维持运转,假模假式搞什么预备立宪,丧权辱国腐朽无能的清朝所能相提并论的。而之所以有如此差别,是因为中国运用有组织的暴力的能力出现了根本性的跃升,而这种跃升来自于中国共产党凭借正确的方法,对中国社会和中国人民最彻底的组织。这种组织,让中国挺过了一道又一道难关,成就了一项又一项的伟业,组织起来的中国人民,是巍然屹立于人世间的一座宏伟峰峦。时至今日,中国共产党依旧满怀信念,不曾停歇地为中国人民服务着,为这光荣的职责而奋尽己生,革命领袖留下的忧思与智慧在共产党人身上代代相传,历久弥新。我们会在一切需要我们的地方战斗,用一切办法去战斗。有很多事情需要诉诸耐心,有很多事情需要灵活态度,对于这些事物,我们坚信事在人为,好事多磨,我们会去说服,我们会去交涉,用妥协和坚持的艺术换取思想和实践的共鸣,把持守初心和圆融技巧视为解锁问题的钥匙,把事情办妥,让组织放心,让群众满意。但也有很多事情棘手艰涩,有很多敌人冥顽不灵,对于这些障碍,我们决不退让,绝无怜悯,就像严冬一样残酷无情。当烈火焚过之后,灰烬会被扫除,不留任何痕迹。今日的中国已然拥有除了豆腐之外的许多东西,我们是最大的贸易国,最大的工业国,最大的航运国,我们拥有威震天下的陆军和飞速发展的海空力量,我们在无垠太虚中留下了足迹,天上白玉京不再是幻想中的故事。今日中国在与世界上最强大的国家打交道时,也总能让对方意识到,地球并不总是围着它转的。当然,我们的豆腐依然是很好吃的,如昔日一般,还是世界第一。但这一切的一切都比不过共和国的至宝——被共产党组织起来的千千万万劳动人民,这是真正意义上的天下第一。有了这天下第一的武器,我们会不停地战斗,在一切地方去战斗,用一切手段去战斗,生命有限而事业无尽,但只要一息尚存,便战斗不止,这是中国共产党党员的天命!